“初めて”が“ふつう”になる日~日本初の女性首相誕生に寄せて

- CATEGORY

- Insights

- DATE

2025年10月、日本で初めて、女性の首相が誕生しました。

そのニュースが伝えられるとき、多くの場面で「初の」「女性として」といった言葉が添えられます。

もちろん歴史的な意味は大きいものの、こうした“初めて”の冠が付くこと自体に、私たちの社会の現在地が静かに表れています。

では、この冠がいつかそっと外れ、特別視されることなく受け止められる未来へは、どうすれば近づいていくのでしょうか。

そのヒントは、劇的な変化ではなく、日々の小さな理解や対話の中にあるのかもしれません。

ふつうってなんだろう?

“ふつう”とは、特別な改革や制度の大転換だけで生まれるものではありません。

むしろ、それは私たちが日々過ごす場所──家庭や学校、職場──で育まれていくものなのではないでしょうか。

ふとした言葉や、無意識の態度。

「女の子はこうあるべき」「男の子はこうするもの」

そんな固定観念がいつの間にか子どもたちの自信や選択肢を狭めてしまうことがあります。

ある研究(*)では、女の子は5歳ごろから「自分は男の子より劣っている」と感じやすくなり、可能性を低く見積もり始める傾向があると言われています。

本人が望んでそう思うのではなく、周囲の大人の言葉や、日常にあふれるメッセージから、自然と“限界”を感じ取ってしまうのです。

たとえば、色のイメージ。「女の子はピンク」「男の子は青」。

また、「イクメン」「リケジョ」という言葉が象徴するように、

育児は女性主体、理系は男性中心という前提が無意識のうちに語られる。

そんな些細なバイアスが積み重なることで、

「自分はこれに向いていないのかもしれない」という早すぎる思い込みが生まれてしまう。

それは、社会がつくった小さな“ドリームギャップ”とも言えます。

(*) Bian, L., Leslie, S.-J., & Cimpian, A. (2017).

“Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children’s interests.”

Science, 355(6323), 389–391.

日常の中で、すこしずつ変わっていく

こうした思い込みは、子どもたちだけでなく大人の中にも根づいています。

そして、同じ構造は、私たちBé-A〈ベア〉が向き合う「生理」というテーマにも表れます。

「話すのは恥ずかしい」「隠さなくてはならない」「男性は分からないもの」

そうした空気が、いまだに教室や家庭の中に残っています。

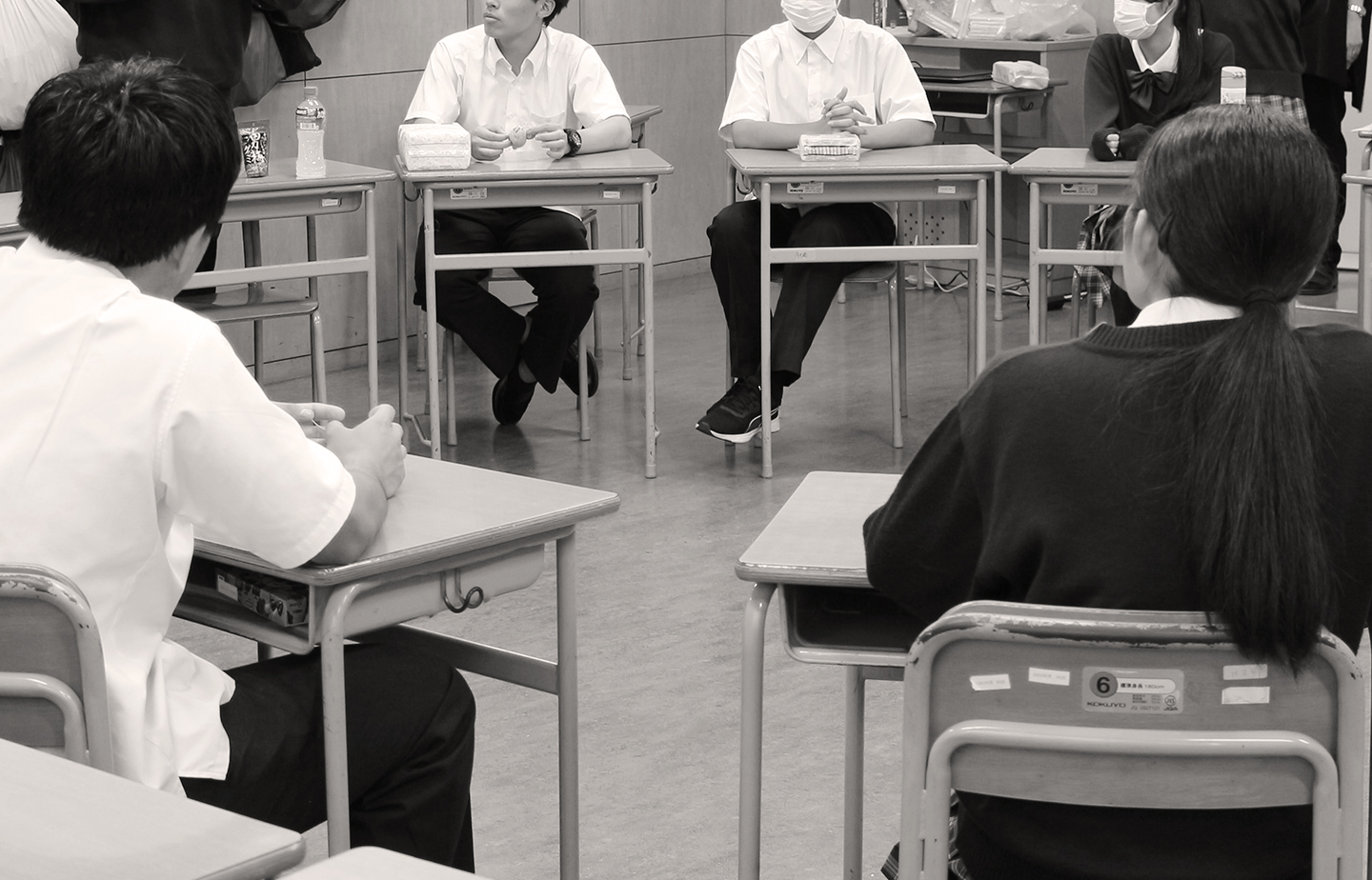

Bé-A〈ベア〉は、全国の学校や海外を対象に、生理セミナーを実施しています。

最初に会場へ入ると、その空気の中に静かな緊張を感じることがあります。

女子は「男子がいる前で話すのはちょっと……」と目を伏せ、

男子は男子で「よく分からないけれど聞いていいのだろうか」と戸惑った表情を見せるのです。

けれど、セミナーが進むにつれ、少しずつ空気がほどけていくのを感じます。

初めてナプキンを手に取った男子が「こんな感じなんだ!」と驚いたり、

女子が「私はそんなに痛みを感じないけど、人によって全然違うんだ」と話し始めたり。

知識を共有すると、“知らないこと”への距離がゆっくりと縮まり、

理解の言葉が自然に交わされていきます。

その変化は、とても静かで、けれど確かなものです。

「分からないから、聞いてはいけないと思っていた」

「言ったら引かれる気がしていた」

そんな思い込みが、対話によってすっと溶けていく。

そこで起きるのは、まさに“初めて”が“ふつう”へと変わっていく瞬間です。

生理は特別な話題ではなく、人の体の自然な働きの一つ。

だからこそ、「話してもいい」「聞いてもいい」という空気があるだけで、

子どもたちの安心や自尊心は大きく変わります。

そして、その理解や思いやりは、未来に向かって進む力にもなります。

「あなたは何にだってなれる」

その言葉を、迷いなく子どもたちに伝えられる社会でありたいと願います。

“初めて”の光が、未来の“ふつう”へ

社会を変える方法は、一つではありません。

大きな制度を整えることも必要ですが、

同じくらい大切なのが、日常の中で“見えないバイアス”に気づき、

ひとつひとつ丁寧に取り除いていくことです。

その積み重ねが、未来の選択肢を広げ、

自分らしく生きるための道を明るく照らします。

今回の女性首相誕生は、大きな一歩であると同時に、

日々の小さな理解が積み重なった先に起きた“初めて”でもあります。

そして、これから訪れるたくさんの“初めて”は、

私たちが日常で育てる“ふつう”によって形づくられていくはずです。

Bé-A〈ベア〉はこれからも、子どもたちが安心して学び、対話し、

自分の可能性を信じられる社会づくりに寄り添っていきます。

“初めて”の光が、未来の“ふつう”へと続いていくように。

- TAGS

- 性教育女性のエンパワーメント女性の健康